دراسة حالة: حول حقول آبار مياه الشرب في مدينة دمشق

1- مقدمة:

تشكل الطبقة المائيّة في توضّعات الرباعي والنيوجين المتوضعة مباشرة تحت مدينة دمشق مصدراً مائياً على درجة كبيرة من الأهميّة بالنسبة لتأمين إمدادات مياه الشرب والاستعمالات المنزلية والخدميّة للمدينة، حيث أقيم على هذه الطبقة وداخل حدود المدينة 12 حقل آبار لاستخراج ما يزيد عن 100 ألف م3 يومياً لأغراض الشرب على مدى شهور عديدة عندما ينخفض تصريف نبع الفيجة - الذي يشكل مصدر المياه الرئيس لتأمين مياه الشرب لمدينة دمشق - عن المعدل الوسطي لاستهلاك المدينة. ومن المعروف حالياً أن هذه الطبقة عرضة للتلوث بمختلف أنواعه، وقد أيّدت بعض التحاليل الكيميائيّة والبيولوجيّة في عدة مواقع هذه الحقيقة. كما جرت عدة دراسات حول تلوث المياه الجوفية في هذه الطبقة في بعض الآبار المنتشرة في غوطة دمشق بشكل رئيس، ولكنها كانت تكتفي بإثبات التلوث أو نفيه، وبتعيين حدوده إن وجد استناداً إلى المعايير المعمول بها دولياً أو محليّاً. ولكنه لم تجر حتى الآن دراسة لتقييم Assesmentمدى قابليّة هذه الطبقة المائية للتلوّث من وجهة نظر جيولوجية وهيدرجيوولوجية، وكذلك لتقييم مصادر التلوث الكامن المحيط بحقول آبار مياه شرب مدينة دمشق. في ضوء ما تقدم ونظراً للأهمية البالغة والحياتيّة لهذا المصدر المائي بالنسبة لمدينة دمشق، تم إجراء هذا البحث للمساهمة في توسيع دائرة المعرفة العلميّة حول الطبقة المائيّة الأولى التي تغذي مدينة دمشق بمياه الشرب (جزئياً) علماً بأن هذا الموضوع كان ولا يزال بحاجة إلى المزيد من الدراسة والبحث والتقصّي والتمحيص.

يهدف البحث إلى تحديد قابليّة الطبقة المائيّة الرباعيّة (الحامل المائي الرئيس) التي تغذي بشكل مباشر حقول آبار مياه الشرب في مدينة دمشق للتلوّث في ضوء الظروف الجيولوجيّة والخواص الهيدروجيولوجيّة للطبقة ومصادر التلوث المحيطة بها.

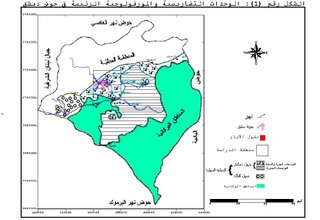

تشكل حقول آبار مياه الشرب في مدينة دمشق منطقة هذا البحث (الشكل رقم 1)، وتقع في الجزء الغربي من سهل دمشق - ضمير، وتعد جزءاً منه جيولوجياً وبنيوياً وهيدروجيولوجياً. وكما هو معروف

يشكّل حوض دمشق المائي الإطار العام لهذه المنطقة، فأوضاعه المورفولوجيّة والجيولوجيّة والبنيويّة والهيدروجيولوجيّة هي التي تحكم بالمحصلة وجود وحركة المياه الجوفية في طبقة الرباعي والنيوجين المغذية لحقول الآبار المذكورة.

2- سهل دمشق:

2-1- الأوضاع الجيولوجيّة العامّة المحدِّدة للوضع المائي في سهل دمشق:

نظراً لأن منطقة البحث تعتبر جيولوجياً وبنيوياً وهيدروجيولوجياً جزءاً من سهل دمشق- ضمير الذي يشكل القسم الأوسط من حوض دمشق، فقد تمّت دراسة جيولوجية هذا السهل مفصّلاً، لما لها من تأثير على الوضع المائي فيه، استناداً إلى إعادة تفسير المعطيات الجيولوجية والجيوفيزيائية والهيدروجيولوجية ونتائج الحفر ومعطيات الآبار المتوفرة والمتاحة في ضوء هدف البحث (Ponikarov, 1996)، (JICA, 1997)، (Lengiprovodkhoz, 1986). وبنتيجة ذلك تمّ إنتاج ست خرائط ومقطعين لثخانات توضّعات الرباعي والنيوجين وأعماق السطوح الفاصلة بين هذه الوحدات الستراتيغرافيّة ساهمت في تحديد التغيّرات الحاصلة على ثخانات الوحدات الستراتيغرافية المكونة للرباعي والنيوجين، وبالتالي إلى تحديد تغيّرات أعماق سطوحها، وقد أدّى ذلك إلى توضيح البنية الحاليّة لسهل دمشق والذي تلخصه خريطة تساوي عمق السطح السفلي للنيوجين (الشكل رقم 2)، التي تظهر وجود مقعر نيوجيني متطاول غير متناظر ذو محور باتجاه عام شمال شرق - جنوب غرب، يتغرّق باتجاه الشمال الشرقي ضمن منطقة البحث، وباتجاه الجنوب الغربي خارج منطقة الدراسة. ويميل الجناح الشمالي الغربي للمقعر بزوايا ميل أكبر من زوايا ميل الجناح الجنوبي الشرقي له مما يعطي للحوض شكله اللامتناظر. من جهة أخرى تبيّن المقاطع الجيولوجية المستنتجة من خريطتي تساوي عمق السطح السفلي للرباعي والسطح السفلي للنيوجين الشكل العام لهذا المقعر، فالمقطع الجيولوجيBB`، والذي يأخذ اتجاه شمال شرق- جنوب غرب، والموازي لمحور المقعر تقريباً (الشكل رقم 3) يبيّن بأن تدرّج الثخانة (ثخانة الرباعي وثخانة النيوجين) يزداد من الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقي، حيث تكون ثخانة الرباعي (منطقة التعمّق في الرباعي) أكبر ما يمكن جنوب الشيفونية وشمال شرق الأفتريـــس (433 م)، أمّا ثخانة النيوجين (منطقة التعمق في

النيوجين) فتكون أكبر ما يمكن في شرق عدرا (833 م)، ومن اللافت للنظر وجود نهوض على طول المقطع BB` يقع بين جنوب قرية الشيفونية وقرية ميدعا يقسم المقعر إلى قسمين، وقد يكون سبب ذلك وجود الفوالق المخترقة للرباعي والنيوجين الموجودة في المنطقة المدروسة، وعموماً يكون لهذا النهوض دور هيدروجيولوجي كبير.

2-2- الظروف الهيدروجيولوجيّة الناظمة لتشكل المياه الجوفية في سهل دمشق:

تنحصر المياه السطحيّة التي ترد إلى سهل دمشق بمياه نهر بردى بشكل رئيس، الذي يشكل عملياً مستوي الأساس للشبكة الهيدروغرافيّة لسهل دمشق، ويخترق بعد خروجه من خانق الربوة سهل دمشق، ويشكل مخروطاً واسعاً من الرسوبيات مكوناً من الكونغلوميرا والحصى والرمال. ويتميز النهر بأنه على اتصال هيدروليكي مباشر مع الطبقات المائية في سهل دمشق، حيث توجد في سهل دمشق سبعة آفاق ومعقدات حاملة للماء (Water-Bearing Horizons and Complexes)، وتتوزع هذه الطبقات المائيّة في السهل بشكل غير منتظم أفقياً وشاقولياً، وتتمتع ثلاثة آفاق منها بأهميّة كبيرة هي:

- الأفق الحامل للمياه في التوضّعات النهريّة والنهريّة السيليّة المؤلفة من الرمال والحصى الكبيرة (pebble-beds) والكونغلوميرا واللوم، والعائدة للرباعي الأعلى والحديث a-ap QIII-IV. وتنتشر هذه التوضّعات في الجزء الغربي والمركزي من سهل دمشق اعتباراً من مدينة دمشق.

- الأفق الحامل للمياه في التوضّعات البحيريّة والبحيريّة النهريّة المؤلفة من الحجر الكلسي البحيري (Lacustrine) والحصى (Gravel) والحصى الكبيرة واللوم، والعائدة للرباعي الأعلى والحديث l-la Q III-IV. وتنتشر هذه التوضعات في القسم الشرقي من السهل حتى بحيرتي العتيبة والهيجانة.

- الأفق الحامل للمياه في التوضّعات البحيريّة النهريّة المؤلفة من الرمال والحصى الكبيرة والحجر الكلسي والمارل والغضار، والعائدة للرباعي الأوسط والأسفل la Q I-II.

وهنا يجب أن نؤكد على أن تغذية هذه المستويات تتم بشكل رئيس من الجريان السطحي ذو المركبات المختلفة (نهر بردى، سيول، قنوات الري) لهذا فأنه يشكل مصدر التلوث الرئيس لهذه الطبقة المائية لأن كل الدراسات السابقة أجمعت وبينت بأن نهر بردى وقنواته يعانيان من تلوّث كبير وواضح انعكس في تأثيراته البيئية على نوعية مياهه وعلى أوضاع المزروعات والتربة والمياه الجوفيّة المرتبطة بالنهر، وقد أصبح هذا التّلوث يشكّل خطراً كبيراً على البيئة والصِّحّة العامّة.

2-3- تلوّث المياه الجوفيّة في سهل دمشق:

كما ذكرنا سابقاً يشكل سهل دمشق الإطار الهيدروجيولوجي لمنطقة حقول آبار مياه الشرب في مدينة دمشق، لهذا قمنا بدراسة حالة تلوث الموارد المائيّة الراهنة فيه تمهيداً لدراسة مستوى التلوّث الحاصل في المياه الجوفيّة ضمن حقول الآبار، إذ أن تلوّث المياه الجوفيّة في السهل يفتح المجال أمام احتمال قابليّة تلوّث تلك المياه في حقول الآبار، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف والعوامل الأخرى المحليّة التي تلعب دوراً مهماً في انتقال الملوّثات، وقد درست كافة الملوثات المحتملة إنما اختيرت شاردة النترات فقط كمؤشر للتلوّث، وعليه فقد قمنا بجمع معلومات ومعطيات عن تغيرات قيم النترات في سهل دمشق لفترة 12 سنة (المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في مدينة دمشق، 2000)، (مديرية الري العامة لحوض بردى والأعوج، 1999)، (JICA, 1997)، (Lengiprovodkhoz, 1986) بغية دراسة تطور حجم التلوث بهذه الشاردة وأردنا من خلال ذلك توضيح أن هذا التلوث بازدياد من حيث القيمة أولاً، ومن حيث مساحة الانتشار ثانياً. فمثلاً تظهر خريطة توزع قيم النترات لعام 1986 (الشكل رقم 4) تلوّث جزء كبير من مياه السهل بالنترات، إلا أن قيمة النترات بقيت دون الحدود المسموح بها حسب المواصفة القياسية السورية في معظم مناطق السهل باستثناء مناطق محليّة في شمال دوما وشمال شرق الشيفونيّة وجنوب شبعا، حيث ارتفعت فيها قيمة هذه الشاردة وبلغت أعلى قيمة لها 58 ملغ/ل، أمّا خريطة توزع قيم النترات لعام 1998 (الشكل رقم 5) فتبيّن بوضوح استمراريّة التلوّث وارتفاع حدوده بحيث أصبحت معظم مياه الغوطة الغربيّة ملوّثة، إذ أن قيمة النترات أصبحت أعلى من الحدود المسموح بها حسب المواصفة القياسية السوريّة (45 ملغ/ل) في معظم مناطق السهل باستثناء أطراف السهل والمنطقة المركزيّة منه (منطقة حقول آبار مياه الشرب في مدينة دمشق) التي بقيت دون الحدود المسموحة (تقريباً)، كما لوحظ في هذه الخريطة بأن قيمة النترات تجاوزت الـ 100 ملغ/ل ووصلت في بعض الأحيان إلى

أكثر من 200 ملغ/ل في المنطقة الجنوبيّة من السهل بشكل خاص (الغزلانية 237 ملغ/ل – سبينة 200 ملغ/ل)، وفي كثير من الأحيان بلغت 150 ملغ/ل.

وبالتالي ومن خلال مقارنة الخريطتين السابقتين والممثلتين لفترتين زمنيتين مختلفتين الفاصل بينهما 12 سنة نستطيع القول بأنه قد حدث تدهور كبير في نوعيّة المياه الجوفيّة في سهل دمشق بالنسبة لشاردة النترات من حيث اتساع مساحة المنطقة الملوّثة بالنترات بين عام 1986 وعام 1996، ومن حيث الازدياد الكبير في قيم النترات.

3- حقول آبار مياه الشرب في مدينة دمشق:

3-1- جيولوجيّة حقول آبار مياه الشرب:

يلعب الوضع الجيولوجي والهيدروجيولوجي التفصيلي وخاصّة عدم التجانس الأفقي والشاقولي دوراً كبيراً في تلوّث الطبقات المائيّة، لهذا تمّ استخدام معطيات الآبار ونواتج الحفر ونتائج القياسات الجيوفيزيائية السطحية والبئرية المتاحة في منطقة حقول آبار مياه الشرب لمعرفة جيولوجية هذه المنطقة بتفاصيلها، علماً بأن الأفق الحامل للمياه في التوضعات النهرية والنهرية السيلية المشار إليه أعلاه هو الذي يسود بها، فمثلاً أظهرت القياسات البئرية المنفذة في حقل آبار الأمويين (الشكل رقم 6) بعد إجراء مضاهاة بين الآبار التي تمّت بها القياسات الجيوفيزيائيّة وجود طبقات غضاريّة مختلفة الثخانات ضمن نطاق التهوية تؤدي إلى حدوث ضواغط مائيّة في هذا الحقل. إضافة إلى ذلك تظهر هذه القياسات وبشكل واضح للغاية تناوب الحصى والعدسات الغضارية والرملية (خاصّة في البئر OUM-4)، كما بيّنت كيف أن هذه التداخلات بين الحصى والرمل والغضار تختلف وبشكل كبير وواضح بين بئر وآخر على الرغم من أن المسافة بين الآبار لا تتجاوز عشرات الأمتار. ولتأكيد هذا الاستنتاج تمّ وضع مقطع لتساوي كل من الكثافة وإشعاعات غامّا الطبيعيّة على طول الآبار (شكل رقم 7 - آ، ب )، وقد أظهر المقطعان تفاضلات واضحة لأجسام فيزيائيّة مختلفة الكثافة والفعاليّة الإشعاعيّة، وهذه الأجسام ليست إلا تداخلات الحصى والرمل والغضار المشار إليها أعلاه، وقد أظهرت الدراسات أوضاعاً شبيهة ومطابقة لما لوحظ في هذا

الحقل. إن كل ذلك يؤكد على عدم التجانس الشديد الذي تتمتع به الطبقة الحصويّة الحاملة للماء في حقول آبار مدينة دمشق.

وفي جوبر على سبيل المثال أيضاً ونتيجة القياسات الجيوفيزيائية الكهربائية السطحية تبين لنا وجود أنيزوتروبية واضحة باتجاه شمال شمال شرق – جنوب جنوب غرب في منطقة حقل الآبار في بعض أجزاء المقطع الجيولوجي (الشكل 8 – آ، ب) وهذا ناشئ عن وجود حصى منضدة ضمن الغضار باتجاه شمال شمال شرق – جنوب جنوب غرب مما ينعكس على النفاذية بالزيادة وبالتالي على حركة المياه ضمن هذا الحصى.

مما تقدّم ومن مقارنة الطبقات المائيّة في كل حقول آبار مدينة دمشق تبين لنا اختلاف أنماطها الجيوكهربائيّة، على الرغم من أنها توصف هيدروجيولوجياً بأنها طبقة مائيّة حصويّة فقط، ويعود سبب ذلك إلى تفاوت نسب الرمال واللوم والغضار التي تتداخل مع الحصى، وكذلك إلى تفاوت ثخانات هذه المكونات من حقل إلى آخر، الأمر الذي ينعكس بشكل واضح على اختلاف التصاريف النوعية لحقول الآبار أيضاً (الجدول رقم 1). ثمّة أمر آخر ملفت للنظر وهو التفاوت الكبير في قيم التصاريف النوعيّة للآبار حتى في الحقل الواحد مما يؤكد ثانية الاختلافات الكبيرة في الثخانات الفعّالة من حقل إلى آخر، الأمر الذي تمّ أخذه بعين الاعتبار عند دراسة إمكانية تلوّث هذه الحقول.

وفي المحصلة يمكن القول بأنه تسود في منطقة حقول آبار مياه الشرب التوضّعات النهريّة بشكل رئيس، والتوضّعات السيليّة بشكل أقل، وتتألف التوضّعات النهريّة من حصى كبيرة (متباينة الحجوم)، ورمال، وغضار رملي. وعموماً تكون ثخانات هذه التوضّعات كبيرة وتصل ضمن منطقة حقول آبار مياه الشرب إلى ما يزيد على 300 م، وأما ثخانة الرباعي والنيوجين معاً فتصل إلى ما يزيد على 550 م تقريباً، وتتميز هذه التوضعات بوجود عدم تجانس كبير وواضح في جميع الاتجاهات، يتمثل بشكل عام بتعاقب واضح بين الغضار مع الحصى والرمال، وبين الجلاميد والحصى الكبيرة، والتي تكون ذات ثخانة معتبرة في أغلب حقول الآبار، مع ملاحظة وجود اللوم واللوم الرملي أحياناً. ويبيّن (الشكل رقم 9) المقـاطع الليتولوجيّـة المختلفـة الموجودة في حقول الآبار وهي:

الجدول رقم (1): بعض السمات الهيدروجيوفيزيائيّة لحقول آبار مدينة دمشق

حقل الآبار

الأنماط الجيوكهربائيّة المميزة للطبقات المائيّة

أنيزوتروبية الطبقة المائيّة

التصريف النوعي ل/ثا/م

المزرعة

H KH - HAA

لا توجد

4.96 – 15.97

جرمانا

K

لا توجد

17.65 – 28.3

جوبر

HAK

لا توجد

4.09 - 4.21

المدينة الجامعية

AKQ

موجودة

3.18 – 18.33

ابن عساكر

-

-

3.18 – 13.73

الأمويين

-

-

4.95 – 40.3

تشرين

-

-

0.17 – 5.32

كيوان

-

-

0.13 - 12.63

قدم (مستودع)

-

-

3.05 – 20.58

قدم (سكة)

-

-

5.79 – 26.46

- مقطع ليتولوجي مؤلف من تعاقب بين الغضار مع الحصى والبحص، وبين طبقة الجلاميد والحصى الكبيرة ذات الثخانة الكبيرة، مع ملاحظة وجود ثخانة كبيرة للتربة الزراعية الغضارية المغطيّة تراوح بين 12 و15 م، ويميز هذا المقطع حقلي آبار المزرعة، وجرمانا.

- مقطع ليتولوجي مؤلف من تعاقب بين اللوم واللوم الرملي، وبين طبقة من الجلاميد والحصى الكبيرة، كما في حقلي آبار جوبر، وابن عساكر.

- مقطع ليتولوجي مؤلف من تعاقب بين طبقة من الجلاميد والحصى الكبيرة، وبين الغضار ذو الأعشاش الرملية، مع ملاحظة وجود طبقة حجر رملي ذات ملاط غضاري أحياناً تراوح ثخانتها بين 46 و49 م، كما في حقول آبار كل من الأمويين، وتشرين، والمدينة الجامعية، وكيوان.

- مقطع ليتولوجي مؤلف من تعاقب بين الغضار مع تداخلات لحصى صوانية وكلسية، وبين طبقة من الجلاميد والحصى الكبيرة، مع الأخذ بعين الاعتبار الثخانة الكبيرة لمستويات الغضار الموجودة، كما في حقول آبار كل من القدم (سكة)، والقدم (مستودع)، والقابون.

إضافة إلى ما تقدم لوحظ تزايد السحنات الغضارية مع الأعماق في بعض حقول الآبار كما في حقل القابون. وقد انعكس هذا التنوع الليتولوجي في حقول الآبار (كما سنرى لاحقاً) على وجود المياه وحركتها المائيّة ومعطائياتها، فعلى سبيل المثال أدّى وجود المستويات الغضارية ذات الثخانة المعتبرة في الأجزاء العليا في مقطع حقل آبار المزرعة إلى تشكّل ضواغط محلية أدّت إلى رفع المياه بمقدار 14 م، كما أدى وجود الثخانة الكبيرة لطبقة الجلاميد والحصى الكبيرة في مقطع حقل آبار جرمانا إلى رفع قيمة عامل النفاذية في هذا الحقل.

3-2- الخواص الرشحيّة في منطقة حقول آبار مياه الشرب:

انعكس الوضع الجيولوجي السابق الذكر على الخواص الرشحية في منطقة حقول الآبار بشكل واضح للغاية لا يتناسب ووصفها فقط بأنها طبقة حصوية متجانسة، فمن تحليلنا لـ 86 تجربة ضخ بطرائق مختلفة لآبار حقول المياه الموزعة في مدينة دمشق، تبين وبشكل واضح وجود تفاوت كبير في قيم عامل الرشح يراوح بين 0.5 و146 م/يوم بسبب عدم التجانس الواضح في ليتولوجيا هذه الطبقة. استناداً إلى ما تقدم أمكن تقسيم منطقة حقول آبار مياه الشرب إلى قطّاعات ثلاثة متمايزة بخواصّها الرشحيّة (الشكل رقم 10):

· القطاع الأول: ذو عامل رشح كبير تراوح قيمته من 30 إلى 146 م/يوم، ويمتد بشكل شريط باتجاه شمال غرب – جنوب شرق، ويقع في المنطقة المركزيّة من منطقة البحث، وتقع ضمنه حقول آبار كل من جرمانا، والمزرعة، وابن عساكر.

· القطاع الثاني: ذو عامل رشح متوسط نسبيّاً تراوح قيمته من 10 إلى 30 م/يوم، ويقع هذا القطّاع في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة البحث، وتقع ضمنه حقول آبار كل من القدم (مستودع) 25 م/يوم، والقدم (سكّة)، والتقدم، والمدينة الجامعية.

· القطاع الثالث: ذو عامل رشح صغير نسبيّاً مقارنة مع القطاعين السابقين إذ تكون قيمة عامل الرشح فيه أقل من 10 م/يوم، ويقع في الشمال الشرقي من منطقة البحث، وتقع ضمنه حقول آبار كل من الأمويين، وجوبر، والقابون، وتشرين، وكيوان.

3-3- تلوّث المياه الجوفيّة في منطقة حقول آبار مياه الشرب:

فيما يتعلق بتلوث حقول آبار مياه الشرب ركزنا هنا على نقطتين مهمتين هما تطور قيم شاردة النترات والملوحة مع الزمن منذ بدء استثمار هذه الحقول وحتى الآن، فوجدنا كما سبق وبيّنا في سهل دمشق الظاهرة نفسها وهي ازدياد قيمة شاردة النترات مع الزمن. كما حاولنا إيجاد العلاقة الناظمة لتطور قيم شاردة النترات مع الزمن هل هي خطية أم أسية أم لوغارتمية أم علاقة متعدد حدود فتبين لنا بأن العلاقة الخطية هي العلاقة الأكثر تمثيلاً لها مما يشير إلى أن علاقة شاردة النترات مع الزمن هي في ازدياد دائم في كل حقول الآبار، وقد تم توصيف تغيرات شاردة النترات مع الزمن في هذه الحقول على مدى يراوح بين 2 و24 سنة بشكل تفصيلي (المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في مدينة دمشق، 2000)، ففي حقل آبار ابن عساكر مثلاً، يلاحظ من منحني تغيرات شاردة النترات مع الزمن (الشكل رقم 11) أن قيمة الشاردة أقل من الحدود المسموح بها وفق المواصفة القياسيّة السوريّة لمياه الشرب، باستثناء ظهور قيمة عالية بلغت 49.6 ملغ/ل ظهرت بتاريخ 2/9/1998. ويلاحظ من المنحني أن تغيّرات قيم شاردة النترات مرّت بفترتين رئيستين هما:

- الأولى: وتبدأ من عام 1984 وحتى عام 1991 حيث بلغت القيمة المتوسطة لشاردة النترات فيها 20 ملغ/ل.

- الثانية: وتبدأ من عام 1993 وحتى عام 1999 حيث بلغت القيمة المتوسطة لشاردة النترات فيها 28 ملغ/ل.

وتفصل بين الفترتين قفزة في قيمة الشاردة حصلت في عام 1992 حيث بلغت الـ 39 ملغ/ل، ويعود سبب ذلك لازدياد عمليات رشح مياه التغذية إذ أن عام 1992 كان مطيراً.

هذا وقد تم تمثيل تغيّرات ملوحة المياه الجوفيّة في حقل آبار ابن عساكر مع الزمن لنفس الفترات الزمنية الممثلة لتغيرات شاردة النترات على الشكل رقم 11 نفسه، ومن مقارنة منحنيي تغيرات النترات والملوحة مع الزمن يتبين عدم توافق تلك التغيرات، وبالتالي لم تترافق زيادة النترات مع زيادة الملوحة بل لوحظ العكس أحياناً، كما في بداية عام 1989 على سبيل المثال، مما يدل على أن مصدر التلوث بالنترات في هذا الحقل مستقل عن مصدر تغيرات ملوحة المياه الجوفية. ويكتسب تحديد المصدر أهميّة خاصّة نظراً لانعكاسه على إجراءات الحماية التي يجب اتخاذها للحفاظ على المياه الجوفية من التلوّث. ونعتقد أن عائد مياه الري في المناطق المجاورة للحقل يقف وراء هذا التلوث. وعموماً ومن كل ما سبق نستنتج أن قيم التلوث بالنترات في حقل آبار ابن عساكر لا تزال تحت المعدل المقبول به حسب المواصفة القياسيّة السورية، إلا أنها في تزايد مستمر مع الزمن. أضف إلى ذلك أن هناك أكثر من مصدر لتلوّث حقل ابن عساكر بالنترات، وينطبق هذا التحليل على حقلي آبار الأمويين والمدينة الجامعية أيضاً.

أما في حقل آبار المزرعة: فيلاحظ من منحني تغيرات شاردة النترات مع الزمن (الشكل رقم 12) أن هناك تناوبات في قيمة شاردة النترات بين مستويين من القيم تصل وسطيّاً إلى 25 ملغ/ل و41 ملغ/ل، كما يلاحظ تناوباً زمنيّاً في هذين المستويين:

- فالحالة الأولى حيث تكون القيمة المتوسطة لشاردة النترات (25 ملغ/ل) أقل من الحدود المسموح بها وفق المواصفة القياسيّة السورية لمياه الشرب تلاحظ في فترتين، تمتد الأولى منهما حتى عام 1991، والثانية تمتد من عام 1994 حتى عام 1996، باستثناء ارتفاع حصل في قيمة شاردة النترات وصل إلى 43 ملغ/ل في 11/10/1980 قد يكون سببه ازدياد الرشح بفعل التغذية إذ أن عام 1980-1981 كان مطيراً.

- أمّا الحالة الثانية حيث تكون القيمة المتوسطة لشاردة النترات (42 ملغ/ل) مساوية تقريباً للحدود المسموح بها وفق المواصفة القياسيّة السوريّة لمياه الشرب، فتلاحظ في الفترة الممتدة بين عامي 1993 و1994، وفي الفترة ما بعد عام 1996.

وتفصل بين الفترتين قفزة في قيمة النترات حصلت بين عامي 1991 و1992 تجاوزت فيها قيمة النترات الحد الأعلى المسموح به حسب المواصفة القياسية السورية وبلغت أعلى قيمة لها 63 ملغ/ل ويعود سبب ذلك لازدياد الرشح بفعل التغذية إذ أن عام 1992 كان مطيراً.

من جهة أخرى ومن مقارنة منحنيا تغيرات شاردة النترات والملوحة في حقل آبار المزرعة (الشكل رقم 12) نلاحظ توافقاً في تلك التغيرات ماعدا خلال فترة 1994 – 1996، وعموماً يبدو أن مياه هذا الحقل معرّضة وبشدة للتلوّث بالنترات. وينطبق هذا التحليل على حقول آبار كل من القابون، وجوبر، والقدم (سكّة)، والقدم (مستودع)، والتقدم.

في المحصّلة توصلنا إلى ثلاث نتائج هامة هي:

· الأولى: أن مياه حقول آبار الشرب في مدينة دمشق ملوّثة بشاردة النترات، وإن كانت قيم هذه الشاردة لم تتجاوز بعد الحدود المسموح بها وفق المواصفة القياسيّة السوريّة في كافة حقول آبار مياه الشرب باستثناء حقلي القدم (سكة) والقدم (مستودع).

· الثانية: أن قيم هذا الملوّث تزداد باستمرار مع الزمن في الحقول كافة مما يشير إلى قابليّة الطبقة المائيّة المغذية لحقول الآبار للتلوث (وكما شاهدنا في سهل دمشق أيضاً)، وبالتالي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لحمايتها ولوقف تزايد التلوث الحاصل.

· الثالثة: أحياناً تترافق زيادة وانخفاض قيمة شاردة النترات مع زيادة وانخفاض قيمة الملوحة (توافق وتساير المنحنيين) كما في حقول آبار المزرعة والقابون، وجوبر، والقدم (سكّة)، والقدم (مستودع)، والتقدم مما يدل على وجود مصدر واحد للتلوث بالنترات والأملاح (التغذية هي المسؤولة عن ذلك)، وأحياناً لا تترافق زيادة وانخفاض قيمة شاردة النترات مع زيادة وانخفاض قيمة درجة الملوحة (عدم توافق) كما في حقول آبار ابن عساكر والأمويين والمدينة الجامعية مما يدل على وجود مصدرين مختلفين للتلوث بشاردة النترات.

من جهة أخرى هناك ظاهرة ملفتة للنظر وهي المطال الكبير (أحياناً) لتغيرات الملوحة مع الزمن كما يبيّن ذلك الجدول رقم (2). كما أن هذه التغيرات لا تتصف بالدورية، وتسلك سلوكاً مغايراً من حقل لآخر رغم أنها تتصف عموماً بالتزايد مع الزمن (كما يؤكد ذلك معطيات الجدول رقم 3)، ونعتقد أن المسؤول عن ظاهرة تدهور نوعيّة المياه هذه هو تلوّث مياه التغذية أكثر من نظام التغذية بحد ذاته والذي يؤثر على تغيرات الملوحة بلا أدنى شك.

3-4- مصادر التلوّث الكامن المحيطة بحقول آبار مياه الشرب في مدينة دمشق:

عرضنا في الفقرات السابقة الحالة التاريخية والراهنة لتلوّث المياه السطحيّة (كمصدر التغذية الرئيس للطبقات المائيّة) والمياه الجوفيّة في سهل دمشق عامّة وحقول آبار مياه الشرب في مدينة دمشق بشكل خاص، وبيّنّا كيف أن الطبقات المائيّة قد تعرّضت للتلوّث بعناصر ومقادير مختلفة تتفاوت من منطقة لأخرى، وأن هذا التلوّث في ازدياد مستمر. في ضوء ذلك وجدنا من الضروري إجراء مسح تفصيلي لمصادر التلوّث المحتملة (النقطيّة منها وغير النقطيّة) المحيطة بحقول الآبار المشار إليها بغية حصر وتقويم أخطار التلوّث الكامنة التي تهدّدها. وقد تم تنفيذ هذا المسح لحقول الآبار كافة، ووضعت بنتيجة ذلك 11 خريطة بمقياس 1\10000 لتوزع مصادر تلوّث المياه الجوفيّة المحتملة (Potential Sources of Ground water Contamination) المحيطة بحقول الآبار ضمن مناطق تراوح مساحاتها حسب طبيعة الحقل بين 4.64 و7.84. وبالتالي تمّ تحديد كل مصادر التلوّث المحتملة المحيطة بحقول الآبار. هذا وتجد الإشارة إلى أننا لم نقم بتمثيل التلوّث الجرثومي على تلك الخرائط نظراً لوجوده في آبار الحقول كافة والذي بسببه تتم عمليّة كلورة مياه تلك الحقول كما هو معروف. وسنعرض هنا شرحاً تفصيليّاً لخريطة مصادر تلوّث المياه الجوفيّة المحتملة والمحيطة بحقل آبار ابن عساكر كمثال توضيحي لما قمنا به:

الجدول رقم (2): حدود تغيّرات الملوحة في حقول آبار مياه الشرب في مدينة دمشق

حقل الآبار

فترة المراقبة

(سنة)

قيمة الملوحة TDS (ملغ/ل)

مطال التغير

(ملغ/ل)

الدنيا

العظمى

ابن عساكر

14

400

460

60

الأمويين

18

271

410

139

المزرعة

24

365

495

130

القابون

10

320

425

105

جوبر

23

414

471

57

القدم (سكّة)

14

380

560

180

القدم (مستودع)

التقدم

2

400

465

60

المدينة الجامعية

5

620

782

162

الجدول رقم (3): تطوّر قيم ملوحة المياه الجوفيّة في حقول آبار مياه الشرب في مدينة دمشق مع الزمن

حقل الآبار

تطوّر متوسط قيم الملوحة

ملاحظـات

الفترة الزمنيّة

القيمة (ملغ/ل)

ابن عساكر

1984-1990

1991-1998

420

440

الأمويين

1980-1985

1990-1998

300

380

1985-1990 لم يكن هناك ضخ من الحقل

المزرعة

1974-1991

1993-1998

415

450

القابون

1988-1992

1993-1997

1997-1998

361

400

425

جوبر

1985-1991

1992-1998

430

460

القدم (سكّة)

1985-1991

1992-1997

1997-1998

500

545

410

نتيجة خلط مياه الحقل بمياه نبع الفيجة

القدم (مستودع)

التقدم

1997-1998

460

فترة رصد قليلة

المدينة الجامعية

1993-1995

1995-1997

1997-1998

750

675

635

يبيّن (الشكل رقم 13) خريطة مصادر التلوّث الكامن حول حقل آبار ابن عساكر والتي غطت مساحة محيطة بالحقل من كافة جهاته تبلغ 7.25 كم2 (3.15 * 2.3 كم)، ويشير تحليل مكونات هذه الخريطة إلى وجود المنشآت والأنشطة التالية التي قد تشكل مصادر تلوّث محتملة:

- المنشآت الصناعيّة - المعامل: تنتشر بشكل أساسي إلى الجنوب من حقل الآبار في المنطقة الصناعية الملاصقة تماماً لحقل الآبار وعلى طوله، وكذلك إلى الشرق من الحقل. ونظراً لخطورة الملوثات الصناعيّة فقد تمّ جرد وتصنيف تلك المعامل حيث بلغ عددها 92 معملاً موزعة كمايلي:

- معمل الكبريت.

- معمل ألبان.

- معامل بلاستيكية وعددها 13 معمل.

- معامل مرطبات ومشروبات غير كحوليّة وعددها 12 معمل.

- معامل رخام وبلوك وبلاط وعددها 12 معمل.

- معامل ورق وكرتون ومطابع وعددها 17 بين معمل ومطبعة.

- معامل صناعات ومعدات كهربائية وعددها 3 معامل.

- معامل شوكولا وعددها 5 معامل.

- معامل تريكو ونسيج وعددها 9 معامل.

- معامل صناعات معدنية وتلبيس معادن وما إلى ذلك وعددها 9 معامل.

- معمل مرايا.

- معامل ألمينيوم وعددها 2 معمل.

- ورشات تصنيع بطاريات وعددها 2 ورشة.

- معامل علكة وما إلى ذلك وعددها 5 معامل.

– محطات البنزين والكراجات وورشات إصلاح السيارات: يبلغ عددها حوالي 150 بين ورشة إصلاح ومحطة بنزين ومرآب ومشحم سيارات وما إلى ذلك، وتنتشر هذه الفعاليّات حول الحقل في كافة الاتجاهات بشكل عام، إنما تتركز بشكل أساسي إلى الجنوب من حقل الآبار في المنطقة الصناعية الملاصقة تماما لحقل الآبار وعلى طوله كما أسلفنا، وكذلك إلى الشرق من الحقل.

– المشافي والمستوصفات والمخابر الطبيّة: هناك مشفى كبير واحد هو مشفى دمشق (مشفى المجتهد) والذي يقع للشرق من حقل الآبار، ويبعد حوالي 500 إلى 600 م عن أقرب بئر في الحقل، كذلك هناك 7 مستوصفات ومشافي صغيرة تنتشر حول الحقل.

- البساتين وزائب الحيوانات: وتتركز بشكل أساسي إلى الجنوب والشرق والشمال الشرقي من حقل الآبار، وتُسقى مزروعات البساتين بمياه الصّرف الصِّحّي التي تلقى في فروع الأنهار المارة عبر هذه البساتين، كما يتم استخدام الأسمدة العضوية والكيميائيّة بجميع أنواعها في التسميد وبكميّات كبيرة وغير منتظمة. إضافة إلى ذلك تنتشر في هذه البساتين زرائب الأبقار والأغنام والأحصنة والدجاج، ويبلغ عددها 12 زريبة. كذلك تنتشر في البساتين آبار خاصّة محفورة ومستثمرة من قبل الأهالي للأغراض المختلفة وخاصّة للري وسقاية الحيوانات.

– الصّرف الصِّحّي والحفر الفنيّة: تصب مياه الصّرف الصِّحّي من المنازل والمعامل المحيطة بالحقل من كل جوانبه في فروع الأنهار المارة في البساتين التي يتم سقاية وري المزروعات منها كما أسلفنا، كذلك يوجد العديد من الحفر الفنيّة إلى الشرق من حقل الآبار تصرف فيها مياه المعامل الموجودة هناك، إضافة إلى بعض الحفر التابعة للمنازل السكنيّة.

- مقالب القمامة والردميّات: يبلغ عدد المواقع التي ترمى فيها مقالب القمامة والردميّات (الأنقاض) 12 موقعاً موزعة حول حقل الآبار، مع تركز قسم كبير منها في الأقسام الجنوبيّة والشماليّة والشرقيّة منه، وخاصة مقلب القمامة الرئيس الموجود في الإحدى عشرية شمال شرق حقل الآبار (على بعد 750 م من أقرب بئر في الحقل)، والذي تجمع فيه القمامة ثم يتم ترحيلها إلى عدرا لمعالجتها.

- المقابر: يكثر انتشارها حول الحقل، حيث يبلغ عددها 12 مقبرة، وتوجد بشكل رئيس إلى الشرق منه على طول طريق المطار الدولي مقابر مسيحيّة ويهوديّة، كما توجد في الشمال الغربي والغرب من الحقل مقابر إسلاميّة، وإلى الشمال منه مقبرة الشيخ رسلان. والجدير بالذكر أن إحدى هذه المقابر تحتوي على أكثر من 1.5 مليون جثة، مع العلم بأن كل هذه المقابر قريبة من آبار الضخ، وتبعد عنها من 150 إلى 200 م فقط.

والجدير بالذكر وجود العديد من المطاعم ومسبحين ومركز إطفاء في محيط حقل الآبار، إلا أن هذه الفعاليّات والأنشطة تصرف نفاياتها السائلة في شبكة الصّرف الصّحّي العامّة التي ذكرت سابقاً.

3-5- حركة المياه الجوفيّة في حقول آبار مياه الشرب:

تولد مصادر التلوّث المبيّنة أعلاه ملوّثات كثيرة كالنترات والمعادن الثقيلة، ولكن ليس بالضرورة أن تصل هذه الملوثات إلى الطبقة المائية لأن ذلك تحكمه شروط جيولوجيّة وهيدروجيووجيّة كثيرة، إنما بكل الأحوال يجب اتخاذ إجراءات حماية إحترازية، وهذا يتطلب معلومات كثيرة ومن ضمنها الاتجاهات المحلية لحركة المياه الجوفية، إذ ليس بالضرورة أن يكون الحرم دائرة حول البئر، لهذا أجرينا قياسات جيوفيزيائية باستخدام توزع الحقل الكهربائي الطبيعي (الكمون الذاتي S.P.) قبل وأثناء عمليّات الضخ من حقول الآبار (Vogelsang, 1994)، وقد أظهرت نتائج هذه القياسات تشوّه صورة توزع الحقل الكهربائي الطبيعي بشكل واضح حول الآبار أثناء عمليّات الضخ. ويعكس هذا التشوّه حدود تأثر الطبقة المائيّة بعمليّات الضخ، لهذا من الممكن أن يعطينا فكرة شبه كميّة عن أنصاف أقطار تأثير الآبار على الطبقة المائيّة. وقد لوحظ أن أبعاد التشوهات الحاصلة لا تكون متساويّة في الاتجاهات كافة، وهذا أمر طبيعي نظراً لعدم تجانس الطبقة المائيّة التي يتم الضخ منها، كذلك تظهر التشوّهات أماكن السريان الأعظمي للمياه الجوفيّة باتجاه الآبار أثناء عمليّات الضخ، وهو أمر هام وتطبيقي إذ يشير إلى الأماكن الأكثر تعرّضاً للتلوّث بفعل هذه الحركة النشطة للمياه الجوفيّة فيها. ونعرض كمثال واضح على ما تقـدّم نتائـالمياه الجوفيّة قياسـالتلوّث الكمـون الذاتي في حقل آبار جوبر حيث تمّ وضع خريطة تساوي كمون الحقل الكهربائي الطبيعي S.P. في حقل آبار جوبر قبل البدء بعمليّات الضخ (شكل رقم 14 - آ)، وأثناء تلك العمليّات (شكل رقم 14 - ب).

تبيّن خريطة S.P. في حقل آبار جوبر قبل عمليّات الضخ تفاضلاً واضحاً في قيم S.P.، حيث تتركز الكمونات الموجبة في الجزء الشمالي من الحقل، والكمونات السالبة في جزئه الجنوبي، ما عدا

تركز شذوذ موجب حول بئر تابع للأهالي كان يعمل أثناء إجراء القياسات. ويشير هذا التوزع لكمونات S.P. إلى المناطق التي تتلقى منها الآبار تغذيتها الأكبر (نسبيّاً)، وهي تقع في شمال الحقل (حيث يوجد فرع لنهر تورا)، أمّا خريطة S.P. أثناء عمليّات الضخ فتشير إلى أمرين اثنين: الأول الاختلاف الكبير في قيم كمونات الحقل الكهربائي الطبيعي، وتشوّه توزع هذا الحقل نسبة إلى ما كان عليه قبل الضخ، والأمر الثاني تقلص وتركز الكمونات الموجبة باتجاه حقل الآبار، مما يؤكد على أن التغذية أثناء الضخ ترد إلى حقل الآبار بشكل رئيس من الجهة الشماليّة، إضافة إلى ما تقدّم نشير إلى تأثر بئر الأهالي بعمليّات الضخ من حقل الآبار بشكل كبير، وبالتالي انخفاض كميّات المياه الواردة إليه بفعل ذلك، وقد انعكس ذلك في انعدام الكمونات الموجبة حول ذلك البئر تقريباً.

وبغية تحليل هذه التغيّرات وإظهار أماكن التغيّرات الأعظميّة تمّ وضع خريطة تبيّن توزع هذه التغيرات (شكل رقم 14- ج)، والتي تبيّن بوضوح كيف أن هذه التغيرات تأخذ قيم أعظميّة في شمال الحقل تصل إلى +40 ميلي فولط، بينما تأخذ قيم صغرى تصل إلى -15 ميلي فولط في شرق الحقل، مع الإشارة إلى أن عدم التجانس الليتولوجي وبالتالي الرشحي يظهر بوضوح بشكل شذوذات محليّة في القطاع الشمالي من حقل جوبر. إن هذا الوضع يشير لنا بضرورة عدم وجود أيّة مصادر تلوث في ذلك القطاع - لأنه الأكثر تعرّضاً للتلوّث من غيره - خلافاً لما هو قائم حاليّاً، كما بيّنت أعمال مسح مصادر التلوّث المحيطة بهذا الحقل. من جهة أخرى مكّنت دراسة تغيّرات قيم كمون الحقل الكهربائي الطبيعي في حقل جوبر نتيجة عمليّات الضخ من إجراء تقييم كمّي لأنصاف أقطار تأثير الضخ، حيث تبيّن بأن نصف قطر التأثير يساوي 35 م باتجاه شمال - جنوب، و70 م باتجاه شرق - غرب، وبالتالي إن نصف قطر التأثير باتجاه شرق غرب أكبر منه باتجاه شمال جنوب. وهذا يدل ويبرهن على أن حرم الحماية ليس بالضرورة دائري كما درجت العادة، وعلى العكس قد يكون اختياره دائرياً ليس سليماً في مثل هذه الحالات إلا إذا اعتمد قطر الحرم الدائري على أساس أكبر قطر تأثير.

3-6- نظام المياه الجوفيّة في حقول آبار مياه الشرب:

إضافة لما سبق تمّ الوقوف على نظام تبدّلات مناسيب المياه الجوفيّة في داخل حقول الآبار، لما لذلك من دور كبير في احتمال انتقال الملوثات إلى المياه الجوفيّة المغذيّة لهذه الآبار. لذلك قمنا بدراسة تغيّرات تلك المناسيب في حقول آبار مياه الشرب اعتماداً على قياسات تغيّرات مناسيب الآبار البيزومتريّة الموجودة في هذه الحقول والتي تقوم بتنفيذها المؤسسة العامّة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق، وقد مثلت هذه القياسات فترات مراقبة على مدى يراوح بين 5 و16 سنة (المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في مدينة دمشق، 2000).

تبيّن منحنيات تغيرات مناسيب المياه الجوفيّة في حقول الآبار (الشكل رقم 15) عدم ثبات المنسوب الستاتيكي عموماً على مدار عمليات الرصد المستمرة، مما يتطلب أخذ ذلك بعين الاعتبار عند تقدير عمق سطح المياه الجوفيّة في حسابات قابليّة الطبقة المائيّة للتلوث، كما تبين منحنيات تغيرات المناسيب المشار إليها معدلات هبوط تلك المناسيب تحت تأثير الضخ، والتي تراوح وسطياً بين 18.4 م في حقل آبار القابون و30.3 م في حقل آبار جوبر، إلا أن هذه المعدلات تختلف من عام إلى آخر، ومن جهة أخرى نلاحظ من المنحني أن الاستعاضة لا تكون نفسها في كل عام، أي أن المنسوب الديناميكي لا يعود دوماً إلى النقطة التي انطلق منها عند بدء الضخ أي إلى المنسوب الستاتيكي، إن هذا الوضع يؤكد على أن تغيّرات المناسيب في حقول الآبار تتم نتيجة الضخ من جهة والتغذية السنوية من جهة أخرى، فإذا قارنّا هذه التغيرات مع تغيرات المعدلات الوسطيّة للأمطار لوجدنا توافقاً كبيراً بينهما، مما يجعلنا نؤكد نتيجة هامة جداً وهي تأثر حقول آبار مياه الشرب بتغيرات المعدلات السنوية لأمطار.

مما تقدّم نستنتج أن حركة المياه في الطبقة المائية المغذية لحقول الآبار بفعل التغذية والضخ تفسح المجال أمام إمكانيّة الانتقال الشاقولي للملوثات، وكذلك إلى تحريض جريانات أفقية Advection تنقل الملوّثات أيضاً، كما أن المطال الكبير لتغير سطح المياه الجوفيّة في الحقول يساعد في تحريض تلك الانتقالات.

4- نتيجة:

يمكن، وكمحصلة للأعمال التي جرت ضمن إطار هذا البحث، إجمال العوامل المؤثرة على قابلية الطبقة المائية المغذيّة لحقول آبار مياه الشرب في مدينة دمشق للتلوّث لكل الحقول بالجدول رقم (4)، والذي يشير بوضوح إلى أن معظم الظروف المساعدة على تلوّث الطبقة المائيّة الحصويّة، التي تموّن مدينة دمشق بالمياه، متوفرة. ومما يلفت النظر تفاوت قيم العوامل المؤثرة في قابليّة الطبقة المائيّة لتلوّث بين حقل وآخر، الأمر الذي اقتضى حساب قرينة دراستيك (Vrba, Zaporozec, 1994) لكل حقل على حده وذلك لمعرفة أكثر الحقول قابليّة للتلوّث من غيره (الجدول رقم 5)، وبنتيجة ذلك تمّ تقسيم منطقة حقول آبار مياه الشرب في مدينة دمشق حسب قابليتها للتلوّث إلى ثلاثة قطاعات كما يلي:

· قطاع ذو قابليّة عالية للتلوّث وتقع ضمنه حقول آبار كل من القدم (سكّة)، وابن عساكر، وجرمانا، والقدم (مستودع)، والتقدّم.

· قطاع ذو قابليّة متوسطة للتلوّث ويقع ضمنه حقلي آبار جوبر، والمدينة الجامعيّة.

· قطاع ذو قابليّة منخفضة للتلوّث وتقع ضمنه حقول آبار كل من المزرعة، والأمويين، وتشرين، وكيوان، والقابون.

ويتوافق التقسيم السابق مع ما سبق وأشرنا إليه من أن حقلي آبار القدم (سكّة) والقدم (مستودع) يعانيان من تلوّث كبير وواضح بالنترات. والجدير بالذكر أنه على الرغم من أن حقل المزرعة ذو قابليّة تلوّث منخفضة حسب دراستيك (وهذا طبيعي نظراً لأن مياهه مضغوطة) فقد ظهر به تلوّث وخاصّة بالنترات كما أسلفنا، ويعود سبب ذلك على ما نعتقد إلى الحركة الأفقية للمياه القادمة من شمال الحقل من جهة، وإلى أن ضواغط الحقل محليّة على الأغلب من جهة أخرى.

من تحليل هذه العوامل مقارنة بواقع تلوّث حقول الآبار نعتقد أن تلوّث الحقول سببه تلوّث المورد المائي بفعل ظروف تغذيته أكثر منه بفعل مصادر التلوث المحيطة بتلك الحقول

1- مقدمة:

تشكل الطبقة المائيّة في توضّعات الرباعي والنيوجين المتوضعة مباشرة تحت مدينة دمشق مصدراً مائياً على درجة كبيرة من الأهميّة بالنسبة لتأمين إمدادات مياه الشرب والاستعمالات المنزلية والخدميّة للمدينة، حيث أقيم على هذه الطبقة وداخل حدود المدينة 12 حقل آبار لاستخراج ما يزيد عن 100 ألف م3 يومياً لأغراض الشرب على مدى شهور عديدة عندما ينخفض تصريف نبع الفيجة - الذي يشكل مصدر المياه الرئيس لتأمين مياه الشرب لمدينة دمشق - عن المعدل الوسطي لاستهلاك المدينة. ومن المعروف حالياً أن هذه الطبقة عرضة للتلوث بمختلف أنواعه، وقد أيّدت بعض التحاليل الكيميائيّة والبيولوجيّة في عدة مواقع هذه الحقيقة. كما جرت عدة دراسات حول تلوث المياه الجوفية في هذه الطبقة في بعض الآبار المنتشرة في غوطة دمشق بشكل رئيس، ولكنها كانت تكتفي بإثبات التلوث أو نفيه، وبتعيين حدوده إن وجد استناداً إلى المعايير المعمول بها دولياً أو محليّاً. ولكنه لم تجر حتى الآن دراسة لتقييم Assesmentمدى قابليّة هذه الطبقة المائية للتلوّث من وجهة نظر جيولوجية وهيدرجيوولوجية، وكذلك لتقييم مصادر التلوث الكامن المحيط بحقول آبار مياه شرب مدينة دمشق. في ضوء ما تقدم ونظراً للأهمية البالغة والحياتيّة لهذا المصدر المائي بالنسبة لمدينة دمشق، تم إجراء هذا البحث للمساهمة في توسيع دائرة المعرفة العلميّة حول الطبقة المائيّة الأولى التي تغذي مدينة دمشق بمياه الشرب (جزئياً) علماً بأن هذا الموضوع كان ولا يزال بحاجة إلى المزيد من الدراسة والبحث والتقصّي والتمحيص.

يهدف البحث إلى تحديد قابليّة الطبقة المائيّة الرباعيّة (الحامل المائي الرئيس) التي تغذي بشكل مباشر حقول آبار مياه الشرب في مدينة دمشق للتلوّث في ضوء الظروف الجيولوجيّة والخواص الهيدروجيولوجيّة للطبقة ومصادر التلوث المحيطة بها.

تشكل حقول آبار مياه الشرب في مدينة دمشق منطقة هذا البحث (الشكل رقم 1)، وتقع في الجزء الغربي من سهل دمشق - ضمير، وتعد جزءاً منه جيولوجياً وبنيوياً وهيدروجيولوجياً. وكما هو معروف

يشكّل حوض دمشق المائي الإطار العام لهذه المنطقة، فأوضاعه المورفولوجيّة والجيولوجيّة والبنيويّة والهيدروجيولوجيّة هي التي تحكم بالمحصلة وجود وحركة المياه الجوفية في طبقة الرباعي والنيوجين المغذية لحقول الآبار المذكورة.

2- سهل دمشق:

2-1- الأوضاع الجيولوجيّة العامّة المحدِّدة للوضع المائي في سهل دمشق:

نظراً لأن منطقة البحث تعتبر جيولوجياً وبنيوياً وهيدروجيولوجياً جزءاً من سهل دمشق- ضمير الذي يشكل القسم الأوسط من حوض دمشق، فقد تمّت دراسة جيولوجية هذا السهل مفصّلاً، لما لها من تأثير على الوضع المائي فيه، استناداً إلى إعادة تفسير المعطيات الجيولوجية والجيوفيزيائية والهيدروجيولوجية ونتائج الحفر ومعطيات الآبار المتوفرة والمتاحة في ضوء هدف البحث (Ponikarov, 1996)، (JICA, 1997)، (Lengiprovodkhoz, 1986). وبنتيجة ذلك تمّ إنتاج ست خرائط ومقطعين لثخانات توضّعات الرباعي والنيوجين وأعماق السطوح الفاصلة بين هذه الوحدات الستراتيغرافيّة ساهمت في تحديد التغيّرات الحاصلة على ثخانات الوحدات الستراتيغرافية المكونة للرباعي والنيوجين، وبالتالي إلى تحديد تغيّرات أعماق سطوحها، وقد أدّى ذلك إلى توضيح البنية الحاليّة لسهل دمشق والذي تلخصه خريطة تساوي عمق السطح السفلي للنيوجين (الشكل رقم 2)، التي تظهر وجود مقعر نيوجيني متطاول غير متناظر ذو محور باتجاه عام شمال شرق - جنوب غرب، يتغرّق باتجاه الشمال الشرقي ضمن منطقة البحث، وباتجاه الجنوب الغربي خارج منطقة الدراسة. ويميل الجناح الشمالي الغربي للمقعر بزوايا ميل أكبر من زوايا ميل الجناح الجنوبي الشرقي له مما يعطي للحوض شكله اللامتناظر. من جهة أخرى تبيّن المقاطع الجيولوجية المستنتجة من خريطتي تساوي عمق السطح السفلي للرباعي والسطح السفلي للنيوجين الشكل العام لهذا المقعر، فالمقطع الجيولوجيBB`، والذي يأخذ اتجاه شمال شرق- جنوب غرب، والموازي لمحور المقعر تقريباً (الشكل رقم 3) يبيّن بأن تدرّج الثخانة (ثخانة الرباعي وثخانة النيوجين) يزداد من الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقي، حيث تكون ثخانة الرباعي (منطقة التعمّق في الرباعي) أكبر ما يمكن جنوب الشيفونية وشمال شرق الأفتريـــس (433 م)، أمّا ثخانة النيوجين (منطقة التعمق في

النيوجين) فتكون أكبر ما يمكن في شرق عدرا (833 م)، ومن اللافت للنظر وجود نهوض على طول المقطع BB` يقع بين جنوب قرية الشيفونية وقرية ميدعا يقسم المقعر إلى قسمين، وقد يكون سبب ذلك وجود الفوالق المخترقة للرباعي والنيوجين الموجودة في المنطقة المدروسة، وعموماً يكون لهذا النهوض دور هيدروجيولوجي كبير.

2-2- الظروف الهيدروجيولوجيّة الناظمة لتشكل المياه الجوفية في سهل دمشق:

تنحصر المياه السطحيّة التي ترد إلى سهل دمشق بمياه نهر بردى بشكل رئيس، الذي يشكل عملياً مستوي الأساس للشبكة الهيدروغرافيّة لسهل دمشق، ويخترق بعد خروجه من خانق الربوة سهل دمشق، ويشكل مخروطاً واسعاً من الرسوبيات مكوناً من الكونغلوميرا والحصى والرمال. ويتميز النهر بأنه على اتصال هيدروليكي مباشر مع الطبقات المائية في سهل دمشق، حيث توجد في سهل دمشق سبعة آفاق ومعقدات حاملة للماء (Water-Bearing Horizons and Complexes)، وتتوزع هذه الطبقات المائيّة في السهل بشكل غير منتظم أفقياً وشاقولياً، وتتمتع ثلاثة آفاق منها بأهميّة كبيرة هي:

- الأفق الحامل للمياه في التوضّعات النهريّة والنهريّة السيليّة المؤلفة من الرمال والحصى الكبيرة (pebble-beds) والكونغلوميرا واللوم، والعائدة للرباعي الأعلى والحديث a-ap QIII-IV. وتنتشر هذه التوضّعات في الجزء الغربي والمركزي من سهل دمشق اعتباراً من مدينة دمشق.

- الأفق الحامل للمياه في التوضّعات البحيريّة والبحيريّة النهريّة المؤلفة من الحجر الكلسي البحيري (Lacustrine) والحصى (Gravel) والحصى الكبيرة واللوم، والعائدة للرباعي الأعلى والحديث l-la Q III-IV. وتنتشر هذه التوضعات في القسم الشرقي من السهل حتى بحيرتي العتيبة والهيجانة.

- الأفق الحامل للمياه في التوضّعات البحيريّة النهريّة المؤلفة من الرمال والحصى الكبيرة والحجر الكلسي والمارل والغضار، والعائدة للرباعي الأوسط والأسفل la Q I-II.

وهنا يجب أن نؤكد على أن تغذية هذه المستويات تتم بشكل رئيس من الجريان السطحي ذو المركبات المختلفة (نهر بردى، سيول، قنوات الري) لهذا فأنه يشكل مصدر التلوث الرئيس لهذه الطبقة المائية لأن كل الدراسات السابقة أجمعت وبينت بأن نهر بردى وقنواته يعانيان من تلوّث كبير وواضح انعكس في تأثيراته البيئية على نوعية مياهه وعلى أوضاع المزروعات والتربة والمياه الجوفيّة المرتبطة بالنهر، وقد أصبح هذا التّلوث يشكّل خطراً كبيراً على البيئة والصِّحّة العامّة.

2-3- تلوّث المياه الجوفيّة في سهل دمشق:

كما ذكرنا سابقاً يشكل سهل دمشق الإطار الهيدروجيولوجي لمنطقة حقول آبار مياه الشرب في مدينة دمشق، لهذا قمنا بدراسة حالة تلوث الموارد المائيّة الراهنة فيه تمهيداً لدراسة مستوى التلوّث الحاصل في المياه الجوفيّة ضمن حقول الآبار، إذ أن تلوّث المياه الجوفيّة في السهل يفتح المجال أمام احتمال قابليّة تلوّث تلك المياه في حقول الآبار، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف والعوامل الأخرى المحليّة التي تلعب دوراً مهماً في انتقال الملوّثات، وقد درست كافة الملوثات المحتملة إنما اختيرت شاردة النترات فقط كمؤشر للتلوّث، وعليه فقد قمنا بجمع معلومات ومعطيات عن تغيرات قيم النترات في سهل دمشق لفترة 12 سنة (المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في مدينة دمشق، 2000)، (مديرية الري العامة لحوض بردى والأعوج، 1999)، (JICA, 1997)، (Lengiprovodkhoz, 1986) بغية دراسة تطور حجم التلوث بهذه الشاردة وأردنا من خلال ذلك توضيح أن هذا التلوث بازدياد من حيث القيمة أولاً، ومن حيث مساحة الانتشار ثانياً. فمثلاً تظهر خريطة توزع قيم النترات لعام 1986 (الشكل رقم 4) تلوّث جزء كبير من مياه السهل بالنترات، إلا أن قيمة النترات بقيت دون الحدود المسموح بها حسب المواصفة القياسية السورية في معظم مناطق السهل باستثناء مناطق محليّة في شمال دوما وشمال شرق الشيفونيّة وجنوب شبعا، حيث ارتفعت فيها قيمة هذه الشاردة وبلغت أعلى قيمة لها 58 ملغ/ل، أمّا خريطة توزع قيم النترات لعام 1998 (الشكل رقم 5) فتبيّن بوضوح استمراريّة التلوّث وارتفاع حدوده بحيث أصبحت معظم مياه الغوطة الغربيّة ملوّثة، إذ أن قيمة النترات أصبحت أعلى من الحدود المسموح بها حسب المواصفة القياسية السوريّة (45 ملغ/ل) في معظم مناطق السهل باستثناء أطراف السهل والمنطقة المركزيّة منه (منطقة حقول آبار مياه الشرب في مدينة دمشق) التي بقيت دون الحدود المسموحة (تقريباً)، كما لوحظ في هذه الخريطة بأن قيمة النترات تجاوزت الـ 100 ملغ/ل ووصلت في بعض الأحيان إلى

أكثر من 200 ملغ/ل في المنطقة الجنوبيّة من السهل بشكل خاص (الغزلانية 237 ملغ/ل – سبينة 200 ملغ/ل)، وفي كثير من الأحيان بلغت 150 ملغ/ل.

وبالتالي ومن خلال مقارنة الخريطتين السابقتين والممثلتين لفترتين زمنيتين مختلفتين الفاصل بينهما 12 سنة نستطيع القول بأنه قد حدث تدهور كبير في نوعيّة المياه الجوفيّة في سهل دمشق بالنسبة لشاردة النترات من حيث اتساع مساحة المنطقة الملوّثة بالنترات بين عام 1986 وعام 1996، ومن حيث الازدياد الكبير في قيم النترات.

3- حقول آبار مياه الشرب في مدينة دمشق:

3-1- جيولوجيّة حقول آبار مياه الشرب:

يلعب الوضع الجيولوجي والهيدروجيولوجي التفصيلي وخاصّة عدم التجانس الأفقي والشاقولي دوراً كبيراً في تلوّث الطبقات المائيّة، لهذا تمّ استخدام معطيات الآبار ونواتج الحفر ونتائج القياسات الجيوفيزيائية السطحية والبئرية المتاحة في منطقة حقول آبار مياه الشرب لمعرفة جيولوجية هذه المنطقة بتفاصيلها، علماً بأن الأفق الحامل للمياه في التوضعات النهرية والنهرية السيلية المشار إليه أعلاه هو الذي يسود بها، فمثلاً أظهرت القياسات البئرية المنفذة في حقل آبار الأمويين (الشكل رقم 6) بعد إجراء مضاهاة بين الآبار التي تمّت بها القياسات الجيوفيزيائيّة وجود طبقات غضاريّة مختلفة الثخانات ضمن نطاق التهوية تؤدي إلى حدوث ضواغط مائيّة في هذا الحقل. إضافة إلى ذلك تظهر هذه القياسات وبشكل واضح للغاية تناوب الحصى والعدسات الغضارية والرملية (خاصّة في البئر OUM-4)، كما بيّنت كيف أن هذه التداخلات بين الحصى والرمل والغضار تختلف وبشكل كبير وواضح بين بئر وآخر على الرغم من أن المسافة بين الآبار لا تتجاوز عشرات الأمتار. ولتأكيد هذا الاستنتاج تمّ وضع مقطع لتساوي كل من الكثافة وإشعاعات غامّا الطبيعيّة على طول الآبار (شكل رقم 7 - آ، ب )، وقد أظهر المقطعان تفاضلات واضحة لأجسام فيزيائيّة مختلفة الكثافة والفعاليّة الإشعاعيّة، وهذه الأجسام ليست إلا تداخلات الحصى والرمل والغضار المشار إليها أعلاه، وقد أظهرت الدراسات أوضاعاً شبيهة ومطابقة لما لوحظ في هذا

الحقل. إن كل ذلك يؤكد على عدم التجانس الشديد الذي تتمتع به الطبقة الحصويّة الحاملة للماء في حقول آبار مدينة دمشق.

وفي جوبر على سبيل المثال أيضاً ونتيجة القياسات الجيوفيزيائية الكهربائية السطحية تبين لنا وجود أنيزوتروبية واضحة باتجاه شمال شمال شرق – جنوب جنوب غرب في منطقة حقل الآبار في بعض أجزاء المقطع الجيولوجي (الشكل 8 – آ، ب) وهذا ناشئ عن وجود حصى منضدة ضمن الغضار باتجاه شمال شمال شرق – جنوب جنوب غرب مما ينعكس على النفاذية بالزيادة وبالتالي على حركة المياه ضمن هذا الحصى.

مما تقدّم ومن مقارنة الطبقات المائيّة في كل حقول آبار مدينة دمشق تبين لنا اختلاف أنماطها الجيوكهربائيّة، على الرغم من أنها توصف هيدروجيولوجياً بأنها طبقة مائيّة حصويّة فقط، ويعود سبب ذلك إلى تفاوت نسب الرمال واللوم والغضار التي تتداخل مع الحصى، وكذلك إلى تفاوت ثخانات هذه المكونات من حقل إلى آخر، الأمر الذي ينعكس بشكل واضح على اختلاف التصاريف النوعية لحقول الآبار أيضاً (الجدول رقم 1). ثمّة أمر آخر ملفت للنظر وهو التفاوت الكبير في قيم التصاريف النوعيّة للآبار حتى في الحقل الواحد مما يؤكد ثانية الاختلافات الكبيرة في الثخانات الفعّالة من حقل إلى آخر، الأمر الذي تمّ أخذه بعين الاعتبار عند دراسة إمكانية تلوّث هذه الحقول.

وفي المحصلة يمكن القول بأنه تسود في منطقة حقول آبار مياه الشرب التوضّعات النهريّة بشكل رئيس، والتوضّعات السيليّة بشكل أقل، وتتألف التوضّعات النهريّة من حصى كبيرة (متباينة الحجوم)، ورمال، وغضار رملي. وعموماً تكون ثخانات هذه التوضّعات كبيرة وتصل ضمن منطقة حقول آبار مياه الشرب إلى ما يزيد على 300 م، وأما ثخانة الرباعي والنيوجين معاً فتصل إلى ما يزيد على 550 م تقريباً، وتتميز هذه التوضعات بوجود عدم تجانس كبير وواضح في جميع الاتجاهات، يتمثل بشكل عام بتعاقب واضح بين الغضار مع الحصى والرمال، وبين الجلاميد والحصى الكبيرة، والتي تكون ذات ثخانة معتبرة في أغلب حقول الآبار، مع ملاحظة وجود اللوم واللوم الرملي أحياناً. ويبيّن (الشكل رقم 9) المقـاطع الليتولوجيّـة المختلفـة الموجودة في حقول الآبار وهي:

الجدول رقم (1): بعض السمات الهيدروجيوفيزيائيّة لحقول آبار مدينة دمشق

حقل الآبار

الأنماط الجيوكهربائيّة المميزة للطبقات المائيّة

أنيزوتروبية الطبقة المائيّة

التصريف النوعي ل/ثا/م

المزرعة

H KH - HAA

لا توجد

4.96 – 15.97

جرمانا

K

لا توجد

17.65 – 28.3

جوبر

HAK

لا توجد

4.09 - 4.21

المدينة الجامعية

AKQ

موجودة

3.18 – 18.33

ابن عساكر

-

-

3.18 – 13.73

الأمويين

-

-

4.95 – 40.3

تشرين

-

-

0.17 – 5.32

كيوان

-

-

0.13 - 12.63

قدم (مستودع)

-

-

3.05 – 20.58

قدم (سكة)

-

-

5.79 – 26.46

- مقطع ليتولوجي مؤلف من تعاقب بين الغضار مع الحصى والبحص، وبين طبقة الجلاميد والحصى الكبيرة ذات الثخانة الكبيرة، مع ملاحظة وجود ثخانة كبيرة للتربة الزراعية الغضارية المغطيّة تراوح بين 12 و15 م، ويميز هذا المقطع حقلي آبار المزرعة، وجرمانا.

- مقطع ليتولوجي مؤلف من تعاقب بين اللوم واللوم الرملي، وبين طبقة من الجلاميد والحصى الكبيرة، كما في حقلي آبار جوبر، وابن عساكر.

- مقطع ليتولوجي مؤلف من تعاقب بين طبقة من الجلاميد والحصى الكبيرة، وبين الغضار ذو الأعشاش الرملية، مع ملاحظة وجود طبقة حجر رملي ذات ملاط غضاري أحياناً تراوح ثخانتها بين 46 و49 م، كما في حقول آبار كل من الأمويين، وتشرين، والمدينة الجامعية، وكيوان.

- مقطع ليتولوجي مؤلف من تعاقب بين الغضار مع تداخلات لحصى صوانية وكلسية، وبين طبقة من الجلاميد والحصى الكبيرة، مع الأخذ بعين الاعتبار الثخانة الكبيرة لمستويات الغضار الموجودة، كما في حقول آبار كل من القدم (سكة)، والقدم (مستودع)، والقابون.

إضافة إلى ما تقدم لوحظ تزايد السحنات الغضارية مع الأعماق في بعض حقول الآبار كما في حقل القابون. وقد انعكس هذا التنوع الليتولوجي في حقول الآبار (كما سنرى لاحقاً) على وجود المياه وحركتها المائيّة ومعطائياتها، فعلى سبيل المثال أدّى وجود المستويات الغضارية ذات الثخانة المعتبرة في الأجزاء العليا في مقطع حقل آبار المزرعة إلى تشكّل ضواغط محلية أدّت إلى رفع المياه بمقدار 14 م، كما أدى وجود الثخانة الكبيرة لطبقة الجلاميد والحصى الكبيرة في مقطع حقل آبار جرمانا إلى رفع قيمة عامل النفاذية في هذا الحقل.

3-2- الخواص الرشحيّة في منطقة حقول آبار مياه الشرب:

انعكس الوضع الجيولوجي السابق الذكر على الخواص الرشحية في منطقة حقول الآبار بشكل واضح للغاية لا يتناسب ووصفها فقط بأنها طبقة حصوية متجانسة، فمن تحليلنا لـ 86 تجربة ضخ بطرائق مختلفة لآبار حقول المياه الموزعة في مدينة دمشق، تبين وبشكل واضح وجود تفاوت كبير في قيم عامل الرشح يراوح بين 0.5 و146 م/يوم بسبب عدم التجانس الواضح في ليتولوجيا هذه الطبقة. استناداً إلى ما تقدم أمكن تقسيم منطقة حقول آبار مياه الشرب إلى قطّاعات ثلاثة متمايزة بخواصّها الرشحيّة (الشكل رقم 10):

· القطاع الأول: ذو عامل رشح كبير تراوح قيمته من 30 إلى 146 م/يوم، ويمتد بشكل شريط باتجاه شمال غرب – جنوب شرق، ويقع في المنطقة المركزيّة من منطقة البحث، وتقع ضمنه حقول آبار كل من جرمانا، والمزرعة، وابن عساكر.

· القطاع الثاني: ذو عامل رشح متوسط نسبيّاً تراوح قيمته من 10 إلى 30 م/يوم، ويقع هذا القطّاع في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة البحث، وتقع ضمنه حقول آبار كل من القدم (مستودع) 25 م/يوم، والقدم (سكّة)، والتقدم، والمدينة الجامعية.

· القطاع الثالث: ذو عامل رشح صغير نسبيّاً مقارنة مع القطاعين السابقين إذ تكون قيمة عامل الرشح فيه أقل من 10 م/يوم، ويقع في الشمال الشرقي من منطقة البحث، وتقع ضمنه حقول آبار كل من الأمويين، وجوبر، والقابون، وتشرين، وكيوان.

3-3- تلوّث المياه الجوفيّة في منطقة حقول آبار مياه الشرب:

فيما يتعلق بتلوث حقول آبار مياه الشرب ركزنا هنا على نقطتين مهمتين هما تطور قيم شاردة النترات والملوحة مع الزمن منذ بدء استثمار هذه الحقول وحتى الآن، فوجدنا كما سبق وبيّنا في سهل دمشق الظاهرة نفسها وهي ازدياد قيمة شاردة النترات مع الزمن. كما حاولنا إيجاد العلاقة الناظمة لتطور قيم شاردة النترات مع الزمن هل هي خطية أم أسية أم لوغارتمية أم علاقة متعدد حدود فتبين لنا بأن العلاقة الخطية هي العلاقة الأكثر تمثيلاً لها مما يشير إلى أن علاقة شاردة النترات مع الزمن هي في ازدياد دائم في كل حقول الآبار، وقد تم توصيف تغيرات شاردة النترات مع الزمن في هذه الحقول على مدى يراوح بين 2 و24 سنة بشكل تفصيلي (المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في مدينة دمشق، 2000)، ففي حقل آبار ابن عساكر مثلاً، يلاحظ من منحني تغيرات شاردة النترات مع الزمن (الشكل رقم 11) أن قيمة الشاردة أقل من الحدود المسموح بها وفق المواصفة القياسيّة السوريّة لمياه الشرب، باستثناء ظهور قيمة عالية بلغت 49.6 ملغ/ل ظهرت بتاريخ 2/9/1998. ويلاحظ من المنحني أن تغيّرات قيم شاردة النترات مرّت بفترتين رئيستين هما:

- الأولى: وتبدأ من عام 1984 وحتى عام 1991 حيث بلغت القيمة المتوسطة لشاردة النترات فيها 20 ملغ/ل.

- الثانية: وتبدأ من عام 1993 وحتى عام 1999 حيث بلغت القيمة المتوسطة لشاردة النترات فيها 28 ملغ/ل.

وتفصل بين الفترتين قفزة في قيمة الشاردة حصلت في عام 1992 حيث بلغت الـ 39 ملغ/ل، ويعود سبب ذلك لازدياد عمليات رشح مياه التغذية إذ أن عام 1992 كان مطيراً.

هذا وقد تم تمثيل تغيّرات ملوحة المياه الجوفيّة في حقل آبار ابن عساكر مع الزمن لنفس الفترات الزمنية الممثلة لتغيرات شاردة النترات على الشكل رقم 11 نفسه، ومن مقارنة منحنيي تغيرات النترات والملوحة مع الزمن يتبين عدم توافق تلك التغيرات، وبالتالي لم تترافق زيادة النترات مع زيادة الملوحة بل لوحظ العكس أحياناً، كما في بداية عام 1989 على سبيل المثال، مما يدل على أن مصدر التلوث بالنترات في هذا الحقل مستقل عن مصدر تغيرات ملوحة المياه الجوفية. ويكتسب تحديد المصدر أهميّة خاصّة نظراً لانعكاسه على إجراءات الحماية التي يجب اتخاذها للحفاظ على المياه الجوفية من التلوّث. ونعتقد أن عائد مياه الري في المناطق المجاورة للحقل يقف وراء هذا التلوث. وعموماً ومن كل ما سبق نستنتج أن قيم التلوث بالنترات في حقل آبار ابن عساكر لا تزال تحت المعدل المقبول به حسب المواصفة القياسيّة السورية، إلا أنها في تزايد مستمر مع الزمن. أضف إلى ذلك أن هناك أكثر من مصدر لتلوّث حقل ابن عساكر بالنترات، وينطبق هذا التحليل على حقلي آبار الأمويين والمدينة الجامعية أيضاً.

أما في حقل آبار المزرعة: فيلاحظ من منحني تغيرات شاردة النترات مع الزمن (الشكل رقم 12) أن هناك تناوبات في قيمة شاردة النترات بين مستويين من القيم تصل وسطيّاً إلى 25 ملغ/ل و41 ملغ/ل، كما يلاحظ تناوباً زمنيّاً في هذين المستويين:

- فالحالة الأولى حيث تكون القيمة المتوسطة لشاردة النترات (25 ملغ/ل) أقل من الحدود المسموح بها وفق المواصفة القياسيّة السورية لمياه الشرب تلاحظ في فترتين، تمتد الأولى منهما حتى عام 1991، والثانية تمتد من عام 1994 حتى عام 1996، باستثناء ارتفاع حصل في قيمة شاردة النترات وصل إلى 43 ملغ/ل في 11/10/1980 قد يكون سببه ازدياد الرشح بفعل التغذية إذ أن عام 1980-1981 كان مطيراً.

- أمّا الحالة الثانية حيث تكون القيمة المتوسطة لشاردة النترات (42 ملغ/ل) مساوية تقريباً للحدود المسموح بها وفق المواصفة القياسيّة السوريّة لمياه الشرب، فتلاحظ في الفترة الممتدة بين عامي 1993 و1994، وفي الفترة ما بعد عام 1996.

وتفصل بين الفترتين قفزة في قيمة النترات حصلت بين عامي 1991 و1992 تجاوزت فيها قيمة النترات الحد الأعلى المسموح به حسب المواصفة القياسية السورية وبلغت أعلى قيمة لها 63 ملغ/ل ويعود سبب ذلك لازدياد الرشح بفعل التغذية إذ أن عام 1992 كان مطيراً.

من جهة أخرى ومن مقارنة منحنيا تغيرات شاردة النترات والملوحة في حقل آبار المزرعة (الشكل رقم 12) نلاحظ توافقاً في تلك التغيرات ماعدا خلال فترة 1994 – 1996، وعموماً يبدو أن مياه هذا الحقل معرّضة وبشدة للتلوّث بالنترات. وينطبق هذا التحليل على حقول آبار كل من القابون، وجوبر، والقدم (سكّة)، والقدم (مستودع)، والتقدم.

في المحصّلة توصلنا إلى ثلاث نتائج هامة هي:

· الأولى: أن مياه حقول آبار الشرب في مدينة دمشق ملوّثة بشاردة النترات، وإن كانت قيم هذه الشاردة لم تتجاوز بعد الحدود المسموح بها وفق المواصفة القياسيّة السوريّة في كافة حقول آبار مياه الشرب باستثناء حقلي القدم (سكة) والقدم (مستودع).

· الثانية: أن قيم هذا الملوّث تزداد باستمرار مع الزمن في الحقول كافة مما يشير إلى قابليّة الطبقة المائيّة المغذية لحقول الآبار للتلوث (وكما شاهدنا في سهل دمشق أيضاً)، وبالتالي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لحمايتها ولوقف تزايد التلوث الحاصل.

· الثالثة: أحياناً تترافق زيادة وانخفاض قيمة شاردة النترات مع زيادة وانخفاض قيمة الملوحة (توافق وتساير المنحنيين) كما في حقول آبار المزرعة والقابون، وجوبر، والقدم (سكّة)، والقدم (مستودع)، والتقدم مما يدل على وجود مصدر واحد للتلوث بالنترات والأملاح (التغذية هي المسؤولة عن ذلك)، وأحياناً لا تترافق زيادة وانخفاض قيمة شاردة النترات مع زيادة وانخفاض قيمة درجة الملوحة (عدم توافق) كما في حقول آبار ابن عساكر والأمويين والمدينة الجامعية مما يدل على وجود مصدرين مختلفين للتلوث بشاردة النترات.

من جهة أخرى هناك ظاهرة ملفتة للنظر وهي المطال الكبير (أحياناً) لتغيرات الملوحة مع الزمن كما يبيّن ذلك الجدول رقم (2). كما أن هذه التغيرات لا تتصف بالدورية، وتسلك سلوكاً مغايراً من حقل لآخر رغم أنها تتصف عموماً بالتزايد مع الزمن (كما يؤكد ذلك معطيات الجدول رقم 3)، ونعتقد أن المسؤول عن ظاهرة تدهور نوعيّة المياه هذه هو تلوّث مياه التغذية أكثر من نظام التغذية بحد ذاته والذي يؤثر على تغيرات الملوحة بلا أدنى شك.

3-4- مصادر التلوّث الكامن المحيطة بحقول آبار مياه الشرب في مدينة دمشق:

عرضنا في الفقرات السابقة الحالة التاريخية والراهنة لتلوّث المياه السطحيّة (كمصدر التغذية الرئيس للطبقات المائيّة) والمياه الجوفيّة في سهل دمشق عامّة وحقول آبار مياه الشرب في مدينة دمشق بشكل خاص، وبيّنّا كيف أن الطبقات المائيّة قد تعرّضت للتلوّث بعناصر ومقادير مختلفة تتفاوت من منطقة لأخرى، وأن هذا التلوّث في ازدياد مستمر. في ضوء ذلك وجدنا من الضروري إجراء مسح تفصيلي لمصادر التلوّث المحتملة (النقطيّة منها وغير النقطيّة) المحيطة بحقول الآبار المشار إليها بغية حصر وتقويم أخطار التلوّث الكامنة التي تهدّدها. وقد تم تنفيذ هذا المسح لحقول الآبار كافة، ووضعت بنتيجة ذلك 11 خريطة بمقياس 1\10000 لتوزع مصادر تلوّث المياه الجوفيّة المحتملة (Potential Sources of Ground water Contamination) المحيطة بحقول الآبار ضمن مناطق تراوح مساحاتها حسب طبيعة الحقل بين 4.64 و7.84. وبالتالي تمّ تحديد كل مصادر التلوّث المحتملة المحيطة بحقول الآبار. هذا وتجد الإشارة إلى أننا لم نقم بتمثيل التلوّث الجرثومي على تلك الخرائط نظراً لوجوده في آبار الحقول كافة والذي بسببه تتم عمليّة كلورة مياه تلك الحقول كما هو معروف. وسنعرض هنا شرحاً تفصيليّاً لخريطة مصادر تلوّث المياه الجوفيّة المحتملة والمحيطة بحقل آبار ابن عساكر كمثال توضيحي لما قمنا به:

الجدول رقم (2): حدود تغيّرات الملوحة في حقول آبار مياه الشرب في مدينة دمشق

حقل الآبار

فترة المراقبة

(سنة)

قيمة الملوحة TDS (ملغ/ل)

مطال التغير

(ملغ/ل)

الدنيا

العظمى

ابن عساكر

14

400

460

60

الأمويين

18

271

410

139

المزرعة

24

365

495

130

القابون

10

320

425

105

جوبر

23

414

471

57

القدم (سكّة)

14

380

560

180

القدم (مستودع)

التقدم

2

400

465

60

المدينة الجامعية

5

620

782

162

الجدول رقم (3): تطوّر قيم ملوحة المياه الجوفيّة في حقول آبار مياه الشرب في مدينة دمشق مع الزمن

حقل الآبار

تطوّر متوسط قيم الملوحة

ملاحظـات

الفترة الزمنيّة

القيمة (ملغ/ل)

ابن عساكر

1984-1990

1991-1998

420

440

الأمويين

1980-1985

1990-1998

300

380

1985-1990 لم يكن هناك ضخ من الحقل

المزرعة

1974-1991

1993-1998

415

450

القابون

1988-1992

1993-1997

1997-1998

361

400

425

جوبر

1985-1991

1992-1998

430

460

القدم (سكّة)

1985-1991

1992-1997

1997-1998

500

545

410

نتيجة خلط مياه الحقل بمياه نبع الفيجة

القدم (مستودع)

التقدم

1997-1998

460

فترة رصد قليلة

المدينة الجامعية

1993-1995

1995-1997

1997-1998

750

675

635

يبيّن (الشكل رقم 13) خريطة مصادر التلوّث الكامن حول حقل آبار ابن عساكر والتي غطت مساحة محيطة بالحقل من كافة جهاته تبلغ 7.25 كم2 (3.15 * 2.3 كم)، ويشير تحليل مكونات هذه الخريطة إلى وجود المنشآت والأنشطة التالية التي قد تشكل مصادر تلوّث محتملة:

- المنشآت الصناعيّة - المعامل: تنتشر بشكل أساسي إلى الجنوب من حقل الآبار في المنطقة الصناعية الملاصقة تماماً لحقل الآبار وعلى طوله، وكذلك إلى الشرق من الحقل. ونظراً لخطورة الملوثات الصناعيّة فقد تمّ جرد وتصنيف تلك المعامل حيث بلغ عددها 92 معملاً موزعة كمايلي:

- معمل الكبريت.

- معمل ألبان.

- معامل بلاستيكية وعددها 13 معمل.

- معامل مرطبات ومشروبات غير كحوليّة وعددها 12 معمل.

- معامل رخام وبلوك وبلاط وعددها 12 معمل.

- معامل ورق وكرتون ومطابع وعددها 17 بين معمل ومطبعة.

- معامل صناعات ومعدات كهربائية وعددها 3 معامل.

- معامل شوكولا وعددها 5 معامل.

- معامل تريكو ونسيج وعددها 9 معامل.

- معامل صناعات معدنية وتلبيس معادن وما إلى ذلك وعددها 9 معامل.

- معمل مرايا.

- معامل ألمينيوم وعددها 2 معمل.

- ورشات تصنيع بطاريات وعددها 2 ورشة.

- معامل علكة وما إلى ذلك وعددها 5 معامل.

– محطات البنزين والكراجات وورشات إصلاح السيارات: يبلغ عددها حوالي 150 بين ورشة إصلاح ومحطة بنزين ومرآب ومشحم سيارات وما إلى ذلك، وتنتشر هذه الفعاليّات حول الحقل في كافة الاتجاهات بشكل عام، إنما تتركز بشكل أساسي إلى الجنوب من حقل الآبار في المنطقة الصناعية الملاصقة تماما لحقل الآبار وعلى طوله كما أسلفنا، وكذلك إلى الشرق من الحقل.

– المشافي والمستوصفات والمخابر الطبيّة: هناك مشفى كبير واحد هو مشفى دمشق (مشفى المجتهد) والذي يقع للشرق من حقل الآبار، ويبعد حوالي 500 إلى 600 م عن أقرب بئر في الحقل، كذلك هناك 7 مستوصفات ومشافي صغيرة تنتشر حول الحقل.

- البساتين وزائب الحيوانات: وتتركز بشكل أساسي إلى الجنوب والشرق والشمال الشرقي من حقل الآبار، وتُسقى مزروعات البساتين بمياه الصّرف الصِّحّي التي تلقى في فروع الأنهار المارة عبر هذه البساتين، كما يتم استخدام الأسمدة العضوية والكيميائيّة بجميع أنواعها في التسميد وبكميّات كبيرة وغير منتظمة. إضافة إلى ذلك تنتشر في هذه البساتين زرائب الأبقار والأغنام والأحصنة والدجاج، ويبلغ عددها 12 زريبة. كذلك تنتشر في البساتين آبار خاصّة محفورة ومستثمرة من قبل الأهالي للأغراض المختلفة وخاصّة للري وسقاية الحيوانات.

– الصّرف الصِّحّي والحفر الفنيّة: تصب مياه الصّرف الصِّحّي من المنازل والمعامل المحيطة بالحقل من كل جوانبه في فروع الأنهار المارة في البساتين التي يتم سقاية وري المزروعات منها كما أسلفنا، كذلك يوجد العديد من الحفر الفنيّة إلى الشرق من حقل الآبار تصرف فيها مياه المعامل الموجودة هناك، إضافة إلى بعض الحفر التابعة للمنازل السكنيّة.

- مقالب القمامة والردميّات: يبلغ عدد المواقع التي ترمى فيها مقالب القمامة والردميّات (الأنقاض) 12 موقعاً موزعة حول حقل الآبار، مع تركز قسم كبير منها في الأقسام الجنوبيّة والشماليّة والشرقيّة منه، وخاصة مقلب القمامة الرئيس الموجود في الإحدى عشرية شمال شرق حقل الآبار (على بعد 750 م من أقرب بئر في الحقل)، والذي تجمع فيه القمامة ثم يتم ترحيلها إلى عدرا لمعالجتها.

- المقابر: يكثر انتشارها حول الحقل، حيث يبلغ عددها 12 مقبرة، وتوجد بشكل رئيس إلى الشرق منه على طول طريق المطار الدولي مقابر مسيحيّة ويهوديّة، كما توجد في الشمال الغربي والغرب من الحقل مقابر إسلاميّة، وإلى الشمال منه مقبرة الشيخ رسلان. والجدير بالذكر أن إحدى هذه المقابر تحتوي على أكثر من 1.5 مليون جثة، مع العلم بأن كل هذه المقابر قريبة من آبار الضخ، وتبعد عنها من 150 إلى 200 م فقط.

والجدير بالذكر وجود العديد من المطاعم ومسبحين ومركز إطفاء في محيط حقل الآبار، إلا أن هذه الفعاليّات والأنشطة تصرف نفاياتها السائلة في شبكة الصّرف الصّحّي العامّة التي ذكرت سابقاً.

3-5- حركة المياه الجوفيّة في حقول آبار مياه الشرب:

تولد مصادر التلوّث المبيّنة أعلاه ملوّثات كثيرة كالنترات والمعادن الثقيلة، ولكن ليس بالضرورة أن تصل هذه الملوثات إلى الطبقة المائية لأن ذلك تحكمه شروط جيولوجيّة وهيدروجيووجيّة كثيرة، إنما بكل الأحوال يجب اتخاذ إجراءات حماية إحترازية، وهذا يتطلب معلومات كثيرة ومن ضمنها الاتجاهات المحلية لحركة المياه الجوفية، إذ ليس بالضرورة أن يكون الحرم دائرة حول البئر، لهذا أجرينا قياسات جيوفيزيائية باستخدام توزع الحقل الكهربائي الطبيعي (الكمون الذاتي S.P.) قبل وأثناء عمليّات الضخ من حقول الآبار (Vogelsang, 1994)، وقد أظهرت نتائج هذه القياسات تشوّه صورة توزع الحقل الكهربائي الطبيعي بشكل واضح حول الآبار أثناء عمليّات الضخ. ويعكس هذا التشوّه حدود تأثر الطبقة المائيّة بعمليّات الضخ، لهذا من الممكن أن يعطينا فكرة شبه كميّة عن أنصاف أقطار تأثير الآبار على الطبقة المائيّة. وقد لوحظ أن أبعاد التشوهات الحاصلة لا تكون متساويّة في الاتجاهات كافة، وهذا أمر طبيعي نظراً لعدم تجانس الطبقة المائيّة التي يتم الضخ منها، كذلك تظهر التشوّهات أماكن السريان الأعظمي للمياه الجوفيّة باتجاه الآبار أثناء عمليّات الضخ، وهو أمر هام وتطبيقي إذ يشير إلى الأماكن الأكثر تعرّضاً للتلوّث بفعل هذه الحركة النشطة للمياه الجوفيّة فيها. ونعرض كمثال واضح على ما تقـدّم نتائـالمياه الجوفيّة قياسـالتلوّث الكمـون الذاتي في حقل آبار جوبر حيث تمّ وضع خريطة تساوي كمون الحقل الكهربائي الطبيعي S.P. في حقل آبار جوبر قبل البدء بعمليّات الضخ (شكل رقم 14 - آ)، وأثناء تلك العمليّات (شكل رقم 14 - ب).

تبيّن خريطة S.P. في حقل آبار جوبر قبل عمليّات الضخ تفاضلاً واضحاً في قيم S.P.، حيث تتركز الكمونات الموجبة في الجزء الشمالي من الحقل، والكمونات السالبة في جزئه الجنوبي، ما عدا

تركز شذوذ موجب حول بئر تابع للأهالي كان يعمل أثناء إجراء القياسات. ويشير هذا التوزع لكمونات S.P. إلى المناطق التي تتلقى منها الآبار تغذيتها الأكبر (نسبيّاً)، وهي تقع في شمال الحقل (حيث يوجد فرع لنهر تورا)، أمّا خريطة S.P. أثناء عمليّات الضخ فتشير إلى أمرين اثنين: الأول الاختلاف الكبير في قيم كمونات الحقل الكهربائي الطبيعي، وتشوّه توزع هذا الحقل نسبة إلى ما كان عليه قبل الضخ، والأمر الثاني تقلص وتركز الكمونات الموجبة باتجاه حقل الآبار، مما يؤكد على أن التغذية أثناء الضخ ترد إلى حقل الآبار بشكل رئيس من الجهة الشماليّة، إضافة إلى ما تقدّم نشير إلى تأثر بئر الأهالي بعمليّات الضخ من حقل الآبار بشكل كبير، وبالتالي انخفاض كميّات المياه الواردة إليه بفعل ذلك، وقد انعكس ذلك في انعدام الكمونات الموجبة حول ذلك البئر تقريباً.

وبغية تحليل هذه التغيّرات وإظهار أماكن التغيّرات الأعظميّة تمّ وضع خريطة تبيّن توزع هذه التغيرات (شكل رقم 14- ج)، والتي تبيّن بوضوح كيف أن هذه التغيرات تأخذ قيم أعظميّة في شمال الحقل تصل إلى +40 ميلي فولط، بينما تأخذ قيم صغرى تصل إلى -15 ميلي فولط في شرق الحقل، مع الإشارة إلى أن عدم التجانس الليتولوجي وبالتالي الرشحي يظهر بوضوح بشكل شذوذات محليّة في القطاع الشمالي من حقل جوبر. إن هذا الوضع يشير لنا بضرورة عدم وجود أيّة مصادر تلوث في ذلك القطاع - لأنه الأكثر تعرّضاً للتلوّث من غيره - خلافاً لما هو قائم حاليّاً، كما بيّنت أعمال مسح مصادر التلوّث المحيطة بهذا الحقل. من جهة أخرى مكّنت دراسة تغيّرات قيم كمون الحقل الكهربائي الطبيعي في حقل جوبر نتيجة عمليّات الضخ من إجراء تقييم كمّي لأنصاف أقطار تأثير الضخ، حيث تبيّن بأن نصف قطر التأثير يساوي 35 م باتجاه شمال - جنوب، و70 م باتجاه شرق - غرب، وبالتالي إن نصف قطر التأثير باتجاه شرق غرب أكبر منه باتجاه شمال جنوب. وهذا يدل ويبرهن على أن حرم الحماية ليس بالضرورة دائري كما درجت العادة، وعلى العكس قد يكون اختياره دائرياً ليس سليماً في مثل هذه الحالات إلا إذا اعتمد قطر الحرم الدائري على أساس أكبر قطر تأثير.

3-6- نظام المياه الجوفيّة في حقول آبار مياه الشرب:

إضافة لما سبق تمّ الوقوف على نظام تبدّلات مناسيب المياه الجوفيّة في داخل حقول الآبار، لما لذلك من دور كبير في احتمال انتقال الملوثات إلى المياه الجوفيّة المغذيّة لهذه الآبار. لذلك قمنا بدراسة تغيّرات تلك المناسيب في حقول آبار مياه الشرب اعتماداً على قياسات تغيّرات مناسيب الآبار البيزومتريّة الموجودة في هذه الحقول والتي تقوم بتنفيذها المؤسسة العامّة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق، وقد مثلت هذه القياسات فترات مراقبة على مدى يراوح بين 5 و16 سنة (المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في مدينة دمشق، 2000).

تبيّن منحنيات تغيرات مناسيب المياه الجوفيّة في حقول الآبار (الشكل رقم 15) عدم ثبات المنسوب الستاتيكي عموماً على مدار عمليات الرصد المستمرة، مما يتطلب أخذ ذلك بعين الاعتبار عند تقدير عمق سطح المياه الجوفيّة في حسابات قابليّة الطبقة المائيّة للتلوث، كما تبين منحنيات تغيرات المناسيب المشار إليها معدلات هبوط تلك المناسيب تحت تأثير الضخ، والتي تراوح وسطياً بين 18.4 م في حقل آبار القابون و30.3 م في حقل آبار جوبر، إلا أن هذه المعدلات تختلف من عام إلى آخر، ومن جهة أخرى نلاحظ من المنحني أن الاستعاضة لا تكون نفسها في كل عام، أي أن المنسوب الديناميكي لا يعود دوماً إلى النقطة التي انطلق منها عند بدء الضخ أي إلى المنسوب الستاتيكي، إن هذا الوضع يؤكد على أن تغيّرات المناسيب في حقول الآبار تتم نتيجة الضخ من جهة والتغذية السنوية من جهة أخرى، فإذا قارنّا هذه التغيرات مع تغيرات المعدلات الوسطيّة للأمطار لوجدنا توافقاً كبيراً بينهما، مما يجعلنا نؤكد نتيجة هامة جداً وهي تأثر حقول آبار مياه الشرب بتغيرات المعدلات السنوية لأمطار.

مما تقدّم نستنتج أن حركة المياه في الطبقة المائية المغذية لحقول الآبار بفعل التغذية والضخ تفسح المجال أمام إمكانيّة الانتقال الشاقولي للملوثات، وكذلك إلى تحريض جريانات أفقية Advection تنقل الملوّثات أيضاً، كما أن المطال الكبير لتغير سطح المياه الجوفيّة في الحقول يساعد في تحريض تلك الانتقالات.

4- نتيجة:

يمكن، وكمحصلة للأعمال التي جرت ضمن إطار هذا البحث، إجمال العوامل المؤثرة على قابلية الطبقة المائية المغذيّة لحقول آبار مياه الشرب في مدينة دمشق للتلوّث لكل الحقول بالجدول رقم (4)، والذي يشير بوضوح إلى أن معظم الظروف المساعدة على تلوّث الطبقة المائيّة الحصويّة، التي تموّن مدينة دمشق بالمياه، متوفرة. ومما يلفت النظر تفاوت قيم العوامل المؤثرة في قابليّة الطبقة المائيّة لتلوّث بين حقل وآخر، الأمر الذي اقتضى حساب قرينة دراستيك (Vrba, Zaporozec, 1994) لكل حقل على حده وذلك لمعرفة أكثر الحقول قابليّة للتلوّث من غيره (الجدول رقم 5)، وبنتيجة ذلك تمّ تقسيم منطقة حقول آبار مياه الشرب في مدينة دمشق حسب قابليتها للتلوّث إلى ثلاثة قطاعات كما يلي:

· قطاع ذو قابليّة عالية للتلوّث وتقع ضمنه حقول آبار كل من القدم (سكّة)، وابن عساكر، وجرمانا، والقدم (مستودع)، والتقدّم.

· قطاع ذو قابليّة متوسطة للتلوّث ويقع ضمنه حقلي آبار جوبر، والمدينة الجامعيّة.

· قطاع ذو قابليّة منخفضة للتلوّث وتقع ضمنه حقول آبار كل من المزرعة، والأمويين، وتشرين، وكيوان، والقابون.

ويتوافق التقسيم السابق مع ما سبق وأشرنا إليه من أن حقلي آبار القدم (سكّة) والقدم (مستودع) يعانيان من تلوّث كبير وواضح بالنترات. والجدير بالذكر أنه على الرغم من أن حقل المزرعة ذو قابليّة تلوّث منخفضة حسب دراستيك (وهذا طبيعي نظراً لأن مياهه مضغوطة) فقد ظهر به تلوّث وخاصّة بالنترات كما أسلفنا، ويعود سبب ذلك على ما نعتقد إلى الحركة الأفقية للمياه القادمة من شمال الحقل من جهة، وإلى أن ضواغط الحقل محليّة على الأغلب من جهة أخرى.

من تحليل هذه العوامل مقارنة بواقع تلوّث حقول الآبار نعتقد أن تلوّث الحقول سببه تلوّث المورد المائي بفعل ظروف تغذيته أكثر منه بفعل مصادر التلوث المحيطة بتلك الحقول